新年明けましておめでとうございます。

今年も一年、清々しい心と身体で過ごしましょう。

さて、氣功という名前について,、故津村喬先生のご著書から短くまとめてみましょう。

氣功という言葉が指している対象は五千年以上さかのぼり、呼吸法や瞑想、五禽戯、八段錦などの身体を動かす導引術と瞑想や呼吸法を組み合わせた健康法が、宋代には導引派、行氣派、存思派、内丹派という流派となり存在し、更に枝分かれして多くの流派となりながら愛好されそれぞれに発展してきました。

近代になり、この広い範囲の多くの種類をなるべく一般的な言葉にしようと、北戴河氣功医院で研鑚を積み成果上げてきた院長劉貴珍が国家の威信を背負って「氣功」という呼び名を提案した。これがそれまでの数多くの流派の伝承者、実践者に受け入れられ、導引、静功、静座、運氣、行氣、坐忘、禅定、調氣、服氣、周天、内丹、胎息、八段錦、五禽戯、老子按摩功などなど、それぞれの名前しかなかったのを「氣功」という一つの言葉で指すようになったのでした。

では「氣功」の意味は何でしょう。

「功」とは、時間をかけてだんだんと積み上げ成熟する技術を身につける、ということで、「氣」とは、すべてのものや人の身体内外に満ち、流れて漂い上下する隠れたエネルギー、ということです。

氣功とは、人やすべてのものに流れるエネルギーのもととなる隠れた力を味わい、より良いものにする体験を積み上げる、と定義されるとのことです。

氣功教育の標準的機関である北京中医薬大学氣功教研室が採用した定義を、中医氣功学からでは「氣功とは、古典哲学思想に指導された、調身、調息、調心を一体とした操作を内容とした、人体潜在能力の開発を目的とした身心鍛錬技術である。」とあります。

コツコツと気長に鍛錬して健康長寿を目指しましょう!。

令和七年 元旦

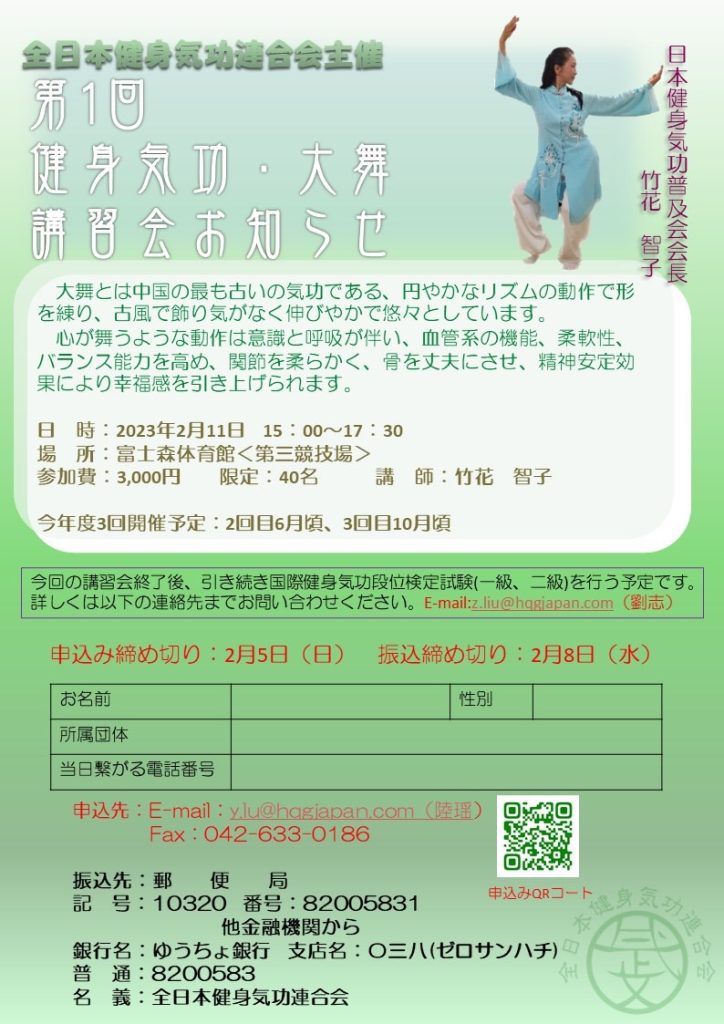

日本健身気功普及協会 会長 竹花智子

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)